El último zaguán resaltaba la importancia política de las costumbres. En él se citaba a Tocqueville: “Las leyes son siempre vacilantes en tanto no se apoyan en las costumbres. Las costumbres forman el único poder resistente y duradero del pueblo”. Y a Javier Gomá: “Las costumbres son para la polis lo que el espacio es para la materia, la cultura para el hombre o la invisibilidad para Dios”. Y si son tan importantes ahora deberíamos preguntarnos: ¿De dónde vienen las costumbres? ¿Qué es lo que hace que a unas les digamos buenas y a otras malas costumbres?

La cuestión es complicada. Para empezar a entenderla quizás fuese conveniente abordarla “in statu nascens”. Allí donde se planteó por primera vez. Ese intento supone remontar rio arriba casi treinta siglos. Les invito a acompañarme en el viaje. El low cost está garantizado. El billete sale gratis y en caso de que alguno se aburriese puede apearse de la burra cuando quiera y sin ser penalizado. Pero ha de saber que a-burrirse siempre significa hacerse uno aún algo más burro. Dicho sea con todos los respetos para ese gremio tan honesto y entrañable como es el que forman asnos, pollinos y jumentos.

Pongan en hora las neuronas, abran bien los ojos y respiren hondo. Salimos de viaje. Nos vamos allí donde empezó todo: a Grecia. El Ática era – y sigue siendo – la región más pobre y más pequeña de toda la península. Y también la más seca. Un cielo siempre azul, un sol radiante, olivos, vides, higueras, abejas, unas cuantas cabras y no mucho más. En esa sociedad arcaica y apenas agrícola bueno o malo era lo que decidían el rey y los dueños de las tierras. Había muchos dioses, es cierto, pero los dioses griegos nunca se comprometieron demasiado en cuestiones de moral. Habitaban el Olimpo luchando, procreando y matándose entre sí. Viviendo sorprendentes culebrones. Visto desde hoy el Olimpo se nos presenta como un gran circo o un prostíbulo de lujo. Trabajaban poco y se divertían mucho pero cumplían su función. Sacralizaban cosas importantes: el matrimonio, que era indisoluble, la familia, la identidad de la Polis. Atenas no sería Atenas sin Palas Atenea. Además transmitían energía y daban de que hablar dos cosas nada desdeñables.

Y sucedió que aquellos dorios que habían llegado del norte y desplazado a aqueos y pelasgos podían ser pobres pero no eran tontos. Pronto descubrieron dos cosas. Una fue el mar. A poco más de diez kilómetros de Atenas había puertos naturales tan excelentes como el que hoy conocemos como El Pireo. La otra cosa que descubrieron fue una gran mina de plata situada en Laurion. Los demagogos propusieron que aquella plata fuese repartida por igual entre todos los atenienses. Pero Temístocles los convenció para que la empleasen en construir barcos y acuñar una moneda. Le hicieron caso. El trirreme fue un navío lento pero extraordinariamente eficaz. La dracma fue una moneda sería, nunca llevó menos plata que la convenida. Barcos para navegar y una moneda con la que comprar. Los atenienses ponen proa hacia los míticos lugares donde saben que habitan la riqueza y la cultura: Mileto, Éfeso, Egipto. Al principio sólo llevaban aceite, vino, higos, miel. Y aquello que con sus manos o ayudados por el torno del alfarero eran capaces de hacer con el barro de su tierra: ánforas y vasijas. Una cerámica en la que ya brilla su instinto por la belleza. Pero llevaban también algo más valioso e intangible: la curiosidad. Heródoto cuenta con orgullo que sólo los griegos cuando llegan a un puerto extranjero preguntan por los usos y costumbres del país. Aprenden. Heródoto y los griegos de su tiempo son los primeros en descubrir y valorar el carácter multicultural del mundo.

Con el tráfico y el intercambio comercial Atenas se convierte en la City de su tiempo. Una ciudad cosmopolita. Llega a ser la cuna y la capital del software de su época pero no quiere o no sabe ser un Estado. Ni anexiona tierras su subyuga vecinos. No es imperialista. Quiere seguir siendo esa Polis en la que como años más tarde dirá Aristóteles todos los ciudadanos libres se conocen y hablan entre sí. Como muestra valgan dos ejemplos. Solón se queja de que algunos atenienses levanten tapias o vivan sin ser vistos en el fondo de sus casas. Y como un reproche Demóstenes dice de un enemigo que evita la ciudad. No participar en la vida de la Polis era la más grave acusación que se podía hacer a un ateniense.

En Atenas ya no son el Rey ni los terratenientes quienes deciden lo que es bueno o malo. Entre otras cosas porque ya no hay Rey. Gobierna el Arconte elegido por la Asamblea y controlado por el Areópago. Ese es el contrato: los ciudadanos obedecen al Arconte y este cumple y hace cumplir las Leyes. Esas leyes que le han valido a Solón ser incluido entre los Siete Sabios de Grecia. Pero el escita Anacarsis puede decirle en la cara: “las leyes son como las telas que fabrican las arañas. Atrapan a las moscas más pequeñas pero las grandes la rompen y se escapan”. Y no le pasa nada. Es la “Isonomia” y con ella la democracia y la liberad.

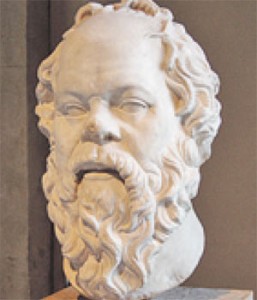

Estamos en el siglo de Pericles. La mente de los griegos ya está lista para la abstracción, la dialéctica y la geometría. Una discreta riqueza les permite disponer de tiempo libre. No lo dedican al lujo, la ostentación o a la lectura de unos libros que aún no existen como tales. Hablan, discuten, razonan. En todo tiempo y lugar: en el ágora, en el gimnasio, en la calle. Y es en ese hablar y ese decir donde la mente humana da el gran salto. Desde la oscura emoción del mito salta a la claridad de la razón. A la Theoria. La cuestión no es baladí. Un hombre quiere y no puede mover una gran piedra. En la conciencia mítica el hombre otorga a la piedra un poder que él no tiene. En la conciencia teórica percibirá que la piedra tiene tamaño y peso. Algo que se puede medir. Las cosas ya no tienen poderes sino propiedades. Ya no meten miedo. Conocer esas propiedades permitirá utilizarlas. Nace la Tecné. Los griegos salen del trance más listos y más prácticos pero también más valientes. Y desde ahí va a emerger un tipo de saber sin precedentes en ningún otro tiempo o lugar. La mente humana ya no se pregunta cómo son las cosas sino sobre lo que realmente son. Un saber que esos mismos griegos dieron en llamar filosofía. Al principio la mirada de ese saber se dirige hacia fuera, hacia las cosas, hacia todo el universo. La filosofía se estrena como Cosmología. Pero allá por el siglo V a.C. un hombre sencillo y preguntón, callejero, conversador empedernido, amigo de la gente, nunca dogmático pero siempre seguro de sí mismo le hace dar a esa mirada un giro radical. La indagación salta desde las cosas al interior del ser humano. Sócrates discutiendo con los Sofistas sobre la Areté, la virtud, inaugura la entrada de la razón en decidir lo que es bueno o malo tanto para el hombre como para la ciudad. Pero Sócrates no es un racionalista. Sabe que para que no resulte frívola y disolvente la razón debe de ir acompañada por la piedad y el arraigo en la ciudad. La Ética es un invento de la Polis. De la convivencia en la ciudad. Sabe también que lo que legitima a una conducta moral no es el discurso sino el ejemplo.

El ejemplo de Sócrates. Para nuestra fortuna aún está ahí vivo y coleando en las páginas del Fedón. Anito, Meleto y Licos denuncian a Sócrates. Le acusan de faltar al respeto debido a los dioses y por corromper a la juventud. Piden la pena de muerte. El veredicto lo votan… ¡mil quinientos atenienses! Setecientos ochenta lo hacen a favor de la cicuta y el resto por la absolución. Como alternativa le proponen exiliarse a la Tebaida o pagar una multa. Sócrates rechaza la propuesta: siempre ha defendido que las leyes pueden discutirse pero deben acatarse. El día señalado reúne a sus discípulos. Ni un momento pierde el humor. A Fedón, por entonces su preferido, le dice sonriendo: “¡que lastima de rizos! Mañana habrás de cortártelos en señal de duelo”. Sin que le tiemble el pulso se bebe la cicuta. Nota que las piernas se van debilitando y que el frio va subiendo por su vientre. Sabe que se va a morir. Mira hacia Critón y le dice sus últimas palabras: “Le debemos un gallo a Esculapio. No os olvidéis de pagárselo”, Esculapio – Asclepios era el dios de la medicina. El gallo se pagaba en agradecimiento de la salud recuperada. Ese gallo es la última lección y también su última ironía. Con él Sócrates nos recuerda la conveniencia de respetar a los dioses aunque no creamos en ellos. Una ironía que nos hace verlo casi como posmoderno.

La cicuta hace bien su trabajo y Sócrates se muere. Al día siguiente Platón escribe: “Doy gracias a Dios por hacer nacido griego y no bárbaro, hombre y no mujer, libre y no esclavo, pero por encima de todo le agradezco haber nacido en el siglo de Sócrates”, el más bello epitafio que jamás un discípulo haya dedicado a su maestro. Fin del viaje.

Y algún lector preguntará: todo esto ¿qué tiene que ver con los jetas? Sócrates viene aquí por ser la contrafigura del jeta. Es el antijeta absoluto. Pero los jetas pronto llegaran por la banda de la ética o de la estética no lo sé muy bien. Pero llegarán.